2024/11/16 こんぴら賢人塾③を聴講しました「江戸時代の旅と名所とこんぴらさん」

| 学芸室より

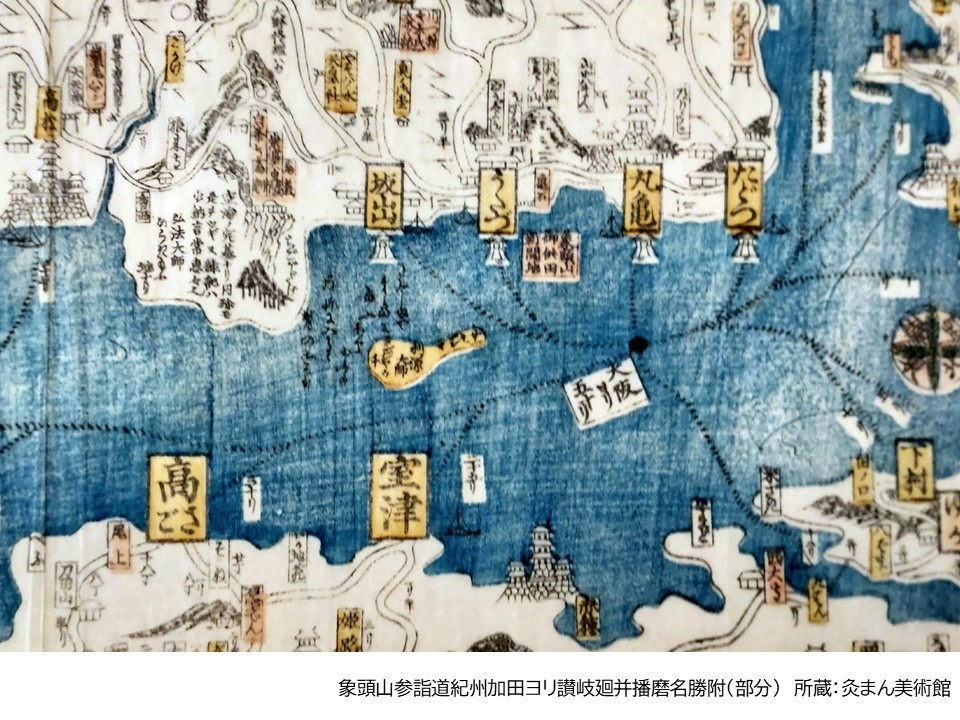

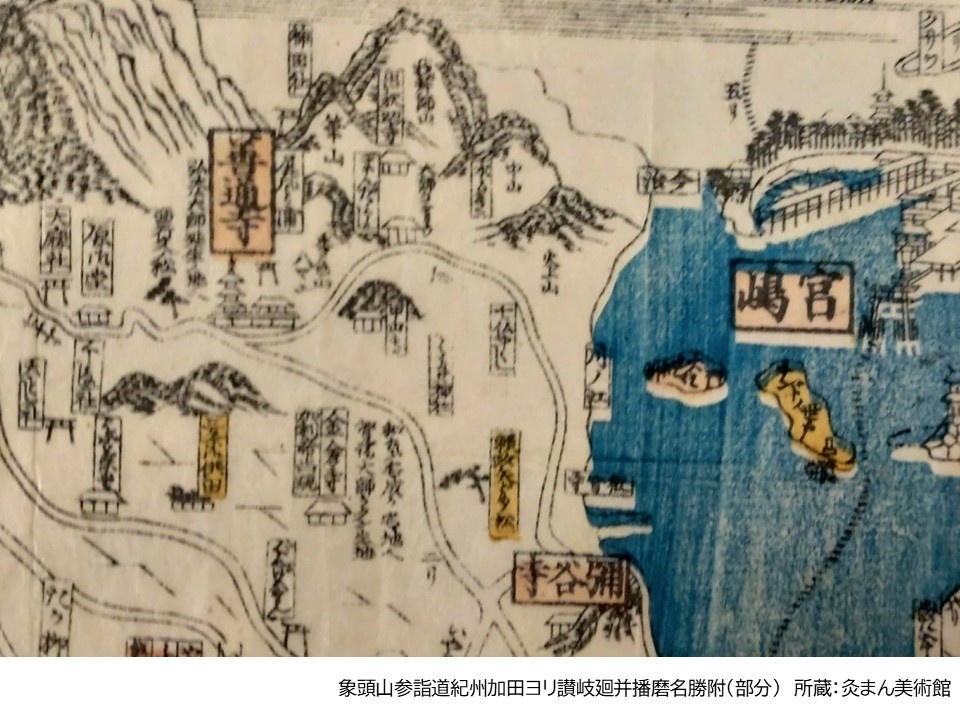

先日(2024年11月16日)美術館ギャラリーにて「こんぴら賢人塾」の講座が開催されました。「こんぴら賢人塾」とは地元にある公益社団法人こんぴら賢人記念館が主催する連続講座です。貸館になりますが当館は運営のお手伝いなどで参加しており、今回も講座に参加させていただきました。第3回の講座は、当館も古地図調査でお世話になっている谷崎友紀先生が登壇しました。いつも資料調査をしているお姿は拝見してきたのですが、初めて研究内容を拝聴することができました。演題は「江戸時代の旅と名所とこんぴらさん」となり、江戸時代の旅事情から旅日記から読み解くこんぴら詣でのコースについてなど解説していただきました。今回は特別に当館所蔵の資料「象頭山参詣道紀州加田ヨリ讃岐廻并播磨名勝附」もあわせて会場で展示いたしました。

「江戸時代の旅と名所とこんぴらさん」

江戸時代の旅日記については「楽しかった」「美味しかった」「感動した」などの気持ちの記録が少ないという点が興味深かったです。確かに(小金井小次郎の調査資料も)金銭の記録しか書いていなかったような。(ちなみに海外の旅行記の方が感情の記録が多いそうです)いまの私たちは文字よりも写真で旅の記録(ログ)をつけているので少し不思議な気持ちになりましたが、お小遣い帖をつけることは時代を問わずに大事なことですよね…。また、旅人の食事情も面白かったです。「うどん」「もち」「団子」は、旅の定番のようです。お話を聞きながら、私もふとお団子が食べたくなりました。

琴平を知る・楽しむ・好きになる連続講座

「象頭山参詣道紀州加田ヨリ讃岐廻并播磨名勝附」

こんぴらさんではなく「象頭山」参詣

高松城が可愛い…

丸亀・多度津から旅人が到着します

宮嶋(広島県)との距離感!!

現代とは違って江戸時代に出版・印刷された絵図・古地図は、東西南北を基準にしたものではなく(上部が北ではない)伝えたいものを中心に描くという点が面白いなあと思いました。海外の地図のように、どこが世界の中心なのか一目瞭然に分かる描き方は日本の古地図の文化にもあるのだなぁ・・・と。そもそもゼンリンのような正確な地図ではないので、1枚で完結した「旅ものがたり」のような絵に見えてきました。なんて古地図の世界は自由なのでしょう。

おわりに

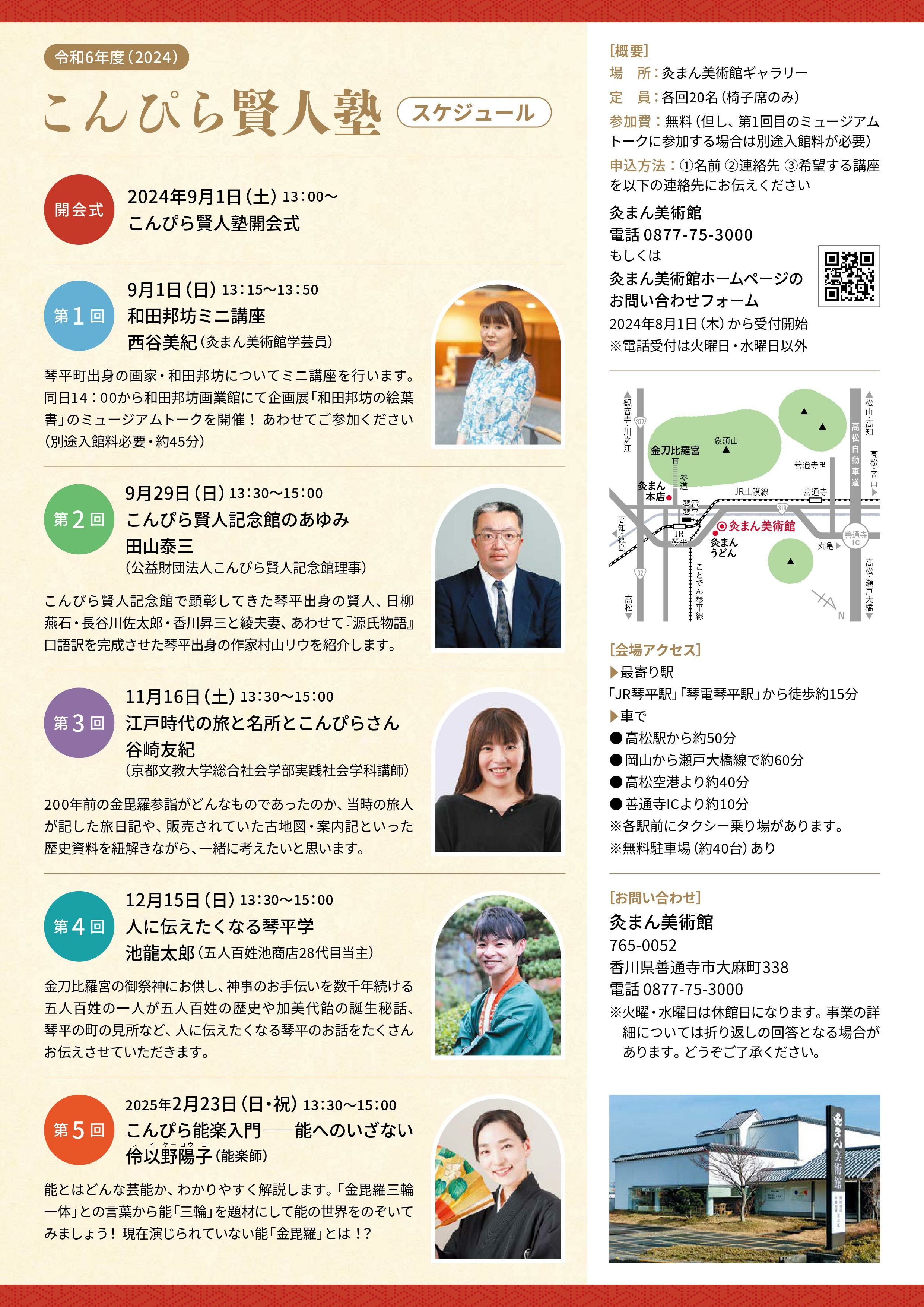

賢人塾の講座も折り返しとなりました。事務局の方に話を聞くと毎回参加してくれる方も多いようです。また合わせて画業館の企画展にもよっていただく機会にもなっているので嬉しい相乗効果!展覧会のインフォメーションにもご協力いただきありがとうございます。来年度の事業も計画されているようですので、また当館での開催を期待したいと思っています。次回は12月15日に開催です。ほとんど満席に近いようですので詳細はご確認ください。

次回予告

第4回

12月15日(日)13:30~15:00

人に伝えたくなる琴平学

池龍太郎(五人百姓池商店28代目当主)

金刀比羅宮の御祭神にお供し、神事のお手伝いを数千年続ける五人百姓の一人が五人百姓の歴史や加美代飴の誕生秘話、琴平の町の見所など、人に伝えたくなる琴平のお話をたくさんお伝えさせていただきます。

申込方法

場所:灸まん美術館ギャラリー

定員:各回20名(椅子席のみ)

参加費:無料

申込方法:①名前 ②連絡先 ③希望する講座 を以下の連絡先にお伝えください

灸まん美術館 電話0877-75-3000 もしくは 灸まん美術館HPのお問い合わせフォーム

https://kyuman.art/contact/

2024年8月1日(木)から受付開始 ※電話受付は火曜日・水曜日以外

お問い合わせ

灸まん美術館 765-0052香川県善通寺市大麻町338 電話 0877-75-3000

※火曜・水曜日は休館日になります。事業の詳細については折り返しの回答となる場合があります。どうぞご了承ください。